Countdown to 2026 - 2025年の肺癌トピックスを振り返る

1、どうする周術期IO治療 術前/術後ICI治療が実臨床に導入されてから3年弱となるが、その適応範囲の議論が続いている。特にICIの特性上、”術後よりも術前”という考えが主流となってきており、①術前ICIの適応範囲、②術 […]

休眠細胞の目覚め:ウイルス感染とがんの再発の驚くべき関連が明らかに!

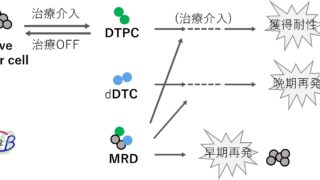

がん治療にとって、初回治療でいかに寛解に近い状態に持ち込めるか、と同時に、いかに再発を抑えるか、ということが完治(cure)の観点において重要なカギとなる。 この再発を抑えるための昨今の研究の方向性としては、大きく分けて […]

免疫チェックポイント阻害剤の効果と免疫環境:効果の持続性や併用のメリットに必要な条件は?

先日開催されたASCO-GI 2025での発表と同時に論文がリリースされたCM 8HW試験(André T et al. Lancet 2025)。今回は、MSI-H/dMMRの進行大腸がんに対するNivo+Ipi vs […]

抗腫瘍免疫における腫瘍局所の意義は?:基礎研究の成果をもとに再考

前回の記事の中で、免疫細胞のひとつであるCD4+Tに着目し、[抗原提示細胞]-[CD4+T]-[CD8+T]の三者の協業の重要性について触れた。 今回は、免疫細胞が働く“場”に着目し、特に腫瘍局所の重要性について考えてみ […]

抗腫瘍免疫におけるCD4+T細胞の重要性をもとに、今後の免疫療法について考える

CD4+T細胞とCD8+T細胞の密接な関係 CD4+TとCD8+Tの協働は、主にふたつのprimingステップでその重要性が明らかになっている。 まず所属リンパ節では、抗原提示細胞(樹状細胞:DC)はCD4+ […]

がんの再発・再増悪の原因は?:がん細胞側と宿主側から考える

以前の記事の中で、休眠状態の“disseminated tumor cell”が免疫監視を逃れる理由は「T細胞との間の相互作用が制限されてしまうこと」という興味深い報告を取り上げた。T細胞と出会う確率が低すぎるが故に、T […]

JSMO 2024:気になるディスカッションをピックアップ

これまでXでつぶやいた内容も含めて、改めて注目演題についてまとめてみました。これに限らず、明日からも随時Xや記事で情報発信していきます! SY7:その治療、やり過ぎじゃないですか? 新規の薬剤が次々と開発され、ついつい治 […]

がん細胞と免疫細胞との出会いの重要性:がん細胞根絶への第一歩?

治療介入によって一見根絶されたかのようながん細胞、なぜ長い時間を経て再発してくるのだろうか。最近出た興味深い報告(Goddard ET et al. Cancer Cell 2024)では、休眠状態の“dissemina […]

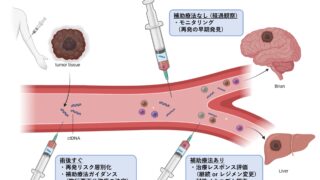

術後アジュバント治療の要否判断や効果判定にctDNAは応用できるか?

診断技術の進歩に伴い、がん患者の多くが早期に診断され、根治的手術を受けることができるようになった。しかしながら、術後再発率の高さは依然として克服すべき共通課題と言える。術後の病理診断や病期分類によって、患者が術後補助療法 […]

Countdown to 2024 - 2023年のTop5 CQを振り返る

1、手術か放射線か?治療法の境界が曖昧に 薬物療法、特にICIの開発が早期がんにも導入され、手術・放射線・薬物療法という3本柱の境界が曖昧になってきた。例えば、手術が第一選択とされるI期の肺がんでも、定位放射線療法にIC […]

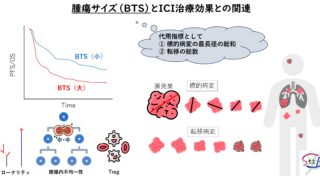

腫瘍サイズと免疫チェックポイント阻害剤の効果に関連はある?

ICIの治療効果が治療前のベースライン時におけるBTSと相関するといった報告がメラノーマ(Joseph RW et al. Clin Cancer Res 2018)やNSCLC(Uehara Y et al. Tans […]

腫瘍の転移にも免疫細胞の活性化にも重要なリンパ節、郭清はすべき?

一般的にがんのリンパ節転移は予後不良因子であることが知られているが、それでもなおリンパ節郭清の必要性や意義は疑問視されている。特に、免疫チェックポイント阻害剤(ICI)による治療の台頭に伴い、免疫細胞の貯蔵庫でありプライ […]

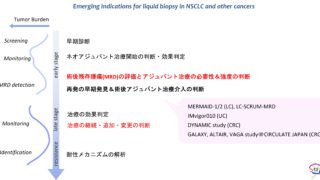

肺がん治療におけるリキッドバイオプシーの使いどころは?(その2)

以前書いた記事の中では、病期毎にリキッドバイオプシーの使い道についてまとめた。今回は少し切り口を変えて、リキッドバイオプシーの使用目的である【がん細胞自体の検出】と、【がん細胞がもつ遺伝子変異の特徴の検出】に着目しながら […]

腫瘍細胞上のPD-L1は免疫チェックポイント阻害剤における万能なバイオマーカーか?

抗PD-1/PD-L1抗体は、当初から言われている「T細胞上のPD-1と腫瘍細胞上のPD-L1との結合阻害によるブレーキ解除」というメカニズムに基づき、腫瘍細胞上のPD-L1発現が効果予測のバイオマーカーだとされてきた。 […]

どうなる?肺がん治療におけるコンパニオン診断

肺がん治療薬の選択肢が増えるに伴い、コンパニオン診断薬(CDx)システムもますます複雑化してきている。ここでは肺がんのCDxをめぐる課題や最新の動きについてまとめてみたい。 同じ治療標的に複数のCDxという壁 まずはドラ […]

術後アジュバントとしての免疫チェックポイント阻害剤のバイオマーカー:腫瘍のPDーL1の意義は?

進行期ICI治療においてひとつのバイオマーカーとなっている腫瘍のPD-L1。術後アジュバントICIが 実臨床で使われる日が近づいている今、改めて腫瘍のPD-L1発現の意義を考えてみたい。(*ここで のICIは、抗PD-1 […]

なぜ分子標的薬は腫瘍細胞を根絶できないのか?

分子標的薬は高い腫瘍縮小効果を持つにも関わらず、ほぼ全ての症例でいつかは必ず再発するという欠点を持つ。一方、ここ数年で急速に開発が進んだ免疫チェックポイント阻害剤 (ICI)は、がんの種類に関わらずある一定の割合で根治を […]

肺がん治療におけるリキッドバイオプシーの使いどころは?(その1)

ctDNAの使い方overview early-stage NSCLC根治を目的とした局所治療によりいったん腫瘍が完全になくなったように見えても、ある一定の割合で再発リスクが存在する。目に見えない腫瘍を対象に治療の必要性 […]

コンパニオン診断と薬剤の紐づけまとめ(2023/8/1現在)

次々と増えていくドライバー遺伝子と治療薬、これだけでも複雑なのに、遺伝子変異と治療薬を紐づけるコンパニオン診断薬も統一化されていない状況である。ここではそれぞれの診断薬でどの治療薬が使えるのか整理してみた。一つの検査法で […]