Countdown to 2026 - 2025年の肺癌トピックスを振り返る

1、どうする周術期IO治療 術前/術後ICI治療が実臨床に導入されてから3年弱となるが、その適応範囲の議論が続いている。特にICIの特性上、”術後よりも術前”という考えが主流となってきており、①術前ICIの適応範囲、②術 […]

メカニズムから考えるTKIとACDの使い分け:HER2変異陽性非小細胞肺がんを例に

2025年8月8日、Zongertinib(HER2-TKI)がHER2変異陽性非小細胞肺がん(NSCLC)の治療薬としてFDAに承認された。HER2を標的とした治療はADCが先行していたが、いよいよTKIの実臨床への導 […]

非小細胞肺がんにおけるEGFR変異の種類から見えてくるがん微小環境の違いや治療戦略は?

EGFR変異陽性NSCLCには、高頻度に認められるcommon mutation(Del19とL858R)と、頻度の低いuncommon mutation(例:G719AやL861Q)があり、ひとくくりにはできない。主に […]

肺がんにおける切除可否の判断再考:手術が適した症例をどう見極める?

以前の記事の中で、III期肺がんにおける切除の可否の境界設定の難しさについて言及した。そのときに取り上げたEORTCのコンセンサスレポートが論文になったので(Houda I et al. Lung Cancer 2024 […]

免疫チェックポイント阻害剤の効果を正しく評価し次治療を考えるために:RECIST評価の限界

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)は、特徴的な効果発現パターンを持つことから、従来の化学療法や分子標的薬の効果判定に使われているRECISTによる評価では限界があることが以前から指摘されている。 この点に関してつい最近 […]

免疫チェックポイント阻害剤の投与はいつまで継続すべきか?(その2)

進行期固形がんに対する免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の最適な継続期間について、先日興味深い論文が報告された(Taieb J et al. J Immunother Cancer 2025)。 この話題は以前の記事で […]

放射線療法と免疫療法の併用療法:それぞれの効果を最大限に引き出すには?

以前の記事の中で、局所療法である放射線療法(RT)と全身療法である免疫療法(ICI)との併用の可能性について書いた。その時には、併用がいかに有望であるかについて自信満々に書いたわけだが、最近のデータを見ていると、そう単純 […]

周術期IO”狂騒曲”2024 -最適解をどのように導くか?-

抗CTLA-4抗体や抗PD-1抗体が進行期メラノーマやNSCLCに対する画期的新薬として実地臨床に登場した10年前、企業ではこれら薬剤の周術期への展開を見据え、既に臨床開発の構想に着手し始めていた(と思われる)。そのシー […]

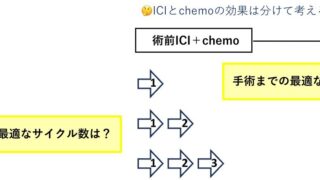

免疫チェックポイント阻害剤+化学療法の至適サイクル数は?:過不足のない術前療法を考える

肺がん領域における周術期ICIが注目され始めてから、術前ICI+chemo(→術後ICI)のデータが次々と報告されているが、どれも少しずつレジメンが異なる。 今回は術前ICI+chemoのサイクル数について考えてみる。 […]

オリゴ転移に対する局所治療の追加は、どんな症例に効果的か?

以前の記事の中で、オリゴ再発に対する最適な治療選択肢について取り上げた。今回はオリゴ転移に関する細かい分類に踏み込み、局所治療の恩恵を最も受けることができる集団はどこかを考察する。議論をシンプルにするために、ドライバー遺 […]

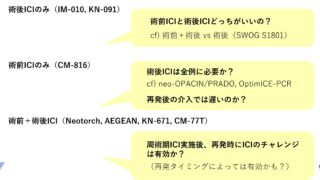

サンドイッチレジメンにおける術後免疫チェックポイント阻害剤の意義は?

以前の記事の中で、周術期ICIに残されたCQを取り上げた。今回は最新のエビデンスを基に、CQをアップデートしていきたい。 術前ICIと術後ICI、どちらがいい? このCQに関しては、既に基礎的な研究やメラノーマの第2相試 […]

TKIの休薬の是非を考える:継続使用が必須とは限らない?

TKIを中断する意義 EGFR-TKIに代表される分子標的薬は、高い奏効率やPFS/DFS延長効果が望める反面、根治は目指せないという大きな欠点がある。つまり“がん細胞が存在する限り”、使い続けることが原則になっている。 […]

その併用は本当に適切か?:ICI、RT、chemoそれぞれの役割から再考する至適レジメン

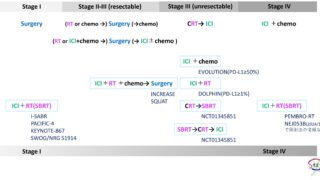

切除不能III期非小細胞肺がん(NSCLC)において現在SoCとなっているPACIFICレジメン。しかしながら、PACIFICのサブ解析の結果から、cCRT後のICIまでの期間が短い方が好成績であることが示されており、c […]

JSMO 2024:気になるディスカッションをピックアップ

これまでXでつぶやいた内容も含めて、改めて注目演題についてまとめてみました。これに限らず、明日からも随時Xや記事で情報発信していきます! SY7:その治療、やり過ぎじゃないですか? 新規の薬剤が次々と開発され、ついつい治 […]

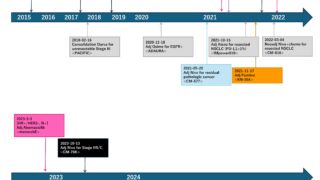

周術期における免疫チェックポイント阻害剤の開発はどこへ向かう?がん種を越えて考えてみる

周術期ICIに関して、承認済みのレジメンを下図にまとめるとともに、今後のCQについて考えてみた。肺がんに関してはこれまで何度も取り上げてきたが、今回は他がん種まで踏み込んでいる。(まだまだ勉強不足のため、随時更新予定です […]

局所療法と全身療法をどう組み合わせる?病期の枠を超えた”MDT”の可能性を考える

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)は、その薬効(特に寛解を目指せるという特徴)が評価され、従来あまり薬物療法の出番がなかった早期がんでの開発も目覚ましい。これは全身療法である薬物療法の適用範囲が広がったことを意味するだ […]

Countdown to 2024 - 2023年のTop5 CQを振り返る

1、手術か放射線か?治療法の境界が曖昧に 薬物療法、特にICIの開発が早期がんにも導入され、手術・放射線・薬物療法という3本柱の境界が曖昧になってきた。例えば、手術が第一選択とされるI期の肺がんでも、定位放射線療法にIC […]

術前ICIと手術可否の判断:誰にどのタイミングで実施するのが最適か?

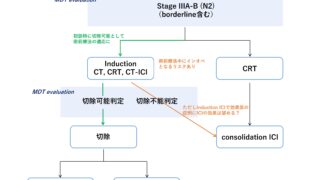

以前の記事の中で、現在の診断基準では“切除不能”とされている症例が、周術期薬物療法の開発に伴い切除可能になり得ること、そしてそのためには術前治療前後でのMDT(多職種間の連携/チーム医療)による評価が必要になることを書い […]

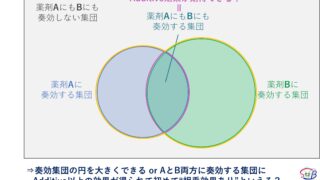

併用療法の意義は?:相加・相乗効果について改めて考える

以前に挙げた「ICI治療において化学療法は積極的に併用すべきか?」の記事の中で、Palmer–Sorger model(Palmer et al. Cell 2017)の論文を取り上げた。今回は、Palmer先生のグルー […]

周術期における免疫チェックポイント阻害剤治療に残されたCQは?:今あるデータをもとに考える

肺がんの周術期薬物療法に関して、術前・術後・術前+術後のデータが出揃ってきた。そしてそれに伴い、目の前の患者さんにどのレジメンが最適か、その判断は複雑化している。そこで、周術期ICI療法において個人的に今気になるポイント […]

肺がんにおける術前ICI療法の開発は手術の適応範囲を広げるか?

周術期の全身薬物療法が充実してくる中で、これまで切除不能と判定されていた症例に対し、①:初診時に切除可能として術前療法の適応となり得るか②:切除不能として術前治療実施後、その効果によって途中で切除を検討し直すべきかという […]

免疫チェックポイント阻害剤の投与はいつまで継続すべきか?

ICIをいつまで続けるべきか、これは以前からなかなか答えの出ていないCQである。昨今周術期にまでICIが使われるようになり、術前ICI治療を実施後に術後も継続すべきか、という新たな疑問が出てきている。そこでまずは、今まで […]

肺がんにおける術前・術後免疫チェックポイント阻害剤:メリット・デメリットの整理

Pre-IO時代のエビデンス 近年、周術期ICIレジメンの承認に伴い、背景情報としてpre-IO時代の化学療法(chemo)のエビデンスとなる術前(NSCLC Meta-analysis Collaborative Gr […]

免疫チェックポイント阻害剤のリチャレンジは有望か?:周術期免疫療法時代に再考

術前 and/or術後ICIの開発が激戦となっている今、より早期でICIを使った後に再発したときの次治療は、ひとつの重要なCQである。そして当然ながら、ICIリチャレンジも候補に挙がってくるだろう。 そこで今回は、ICI […]

ICI治療において化学療法は積極的に併用すべきか?:進行期肺がんを例に考える

進行期肺がんにおいて、ICI単剤とICI+化学療法併用のどちらが優れているのだろうか。 以前から、FDAのpooled解析(@ASCO 2021)やNEJ057試験(@ASCO 2023)において、少なくとも高齢進行期肺 […]

免疫チェックポイント阻害剤を術前&術後の両方で使う意義は?

術前+術後(サンドイッチ)ICIレジメンの利点 術後ICIのrationaleの一つとして、術後の免疫抑制(例:炎症性サイトカイン産生の亢進やTreg、TAM、MDSCの活性化と増幅)による転移や血管新生の促進を克服し、 […]

EGFR変異陽性肺がんの術後治療:最適なシーケンスは?

今年のASCOでADAURAのOSが発表され、益々術後アジュバントosimertinibの処方に追い風が吹ているように感じる。 ADAURAの結果に関して思うところはTwitterなどでも色々とつぶやいてきたので、今回は […]

オリゴ再発肺がんに対する最適な治療は?:周術期薬物療法の導入を機に考える

早いものでASCO 2023から1カ月以上の月日が経過した。肺癌領域ではKN-671を始めとした術前+術後ICI治療やADAURAのOSアップデートなど、昨今の時流を反映した周術期の薬物療法に注目が集まった。少なからず次 […]

進行期肺がんにおけるICIと化学療法の使い方をリアルワールドデータから考える:併用か?シークエンスか?

ドライバー遺伝子変異のないNSCLCの初回治療として、免疫チェックポイント阻害剤(ICI)単剤(ICI-mono)に化学療法との同時併用(ICI-chemo)レジメンが加わって4年が経過した。ICI-monoかICI-c […]

KRAS G12C変異陽性肺がんに対する最適な治療戦略は?:ICI併用かシークエンスか

2021年(日本では2022年)、遂にKRASG12C変異陽性NSCLCに対する分子標的阻害薬が承認されたが、単剤治療の効果はEGFRやALK阻害薬とは異なり限定的なようである。 現在、初回治療で他薬剤との併用療法の開発 […]

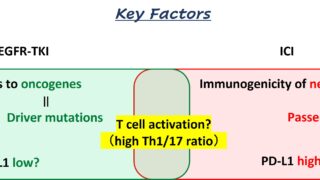

EGFR変異陽性腫瘍に対するTKIの効果とICIの効果に関連はあるか?

治療薬開発が次々と進む肺がんの治療選択は、遺伝子変異陽性症例には分子標的薬、陰性症例には免疫チェックポイント阻害剤(ICI)、という簡単な話ではなくなってきている。そこで今回は、分子標的薬が効く集団とICIが効く集団は完 […]

EGFR変異陽性肺がんに対する最適な術前療法は?:TKI vs ICI

術前療法としてのICI+chemoは、Checkmate-816の結果を根拠にFDAでは超迅速承認され、ドライバー変異の有無に関わらず使えるレジメンとなっている。そこで今回は、特にEGFR変異症例における最適な術前療法に […]

ドライバー変異陽性肺がんに対して免疫チェックポイント阻害剤は有効か?:EGFR

“その1”ではドライバー変異陽性非小細胞肺がん(NSCLC)全般に対する免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の治療効果について紹介した。今回はドライバー変異の中でも特にアジア人の非扁平上皮NSCLC患者で約半数を占めると […]

ドライバー変異陽性肺がんに対して免疫チェックポイント阻害剤は有効か?:Overview

現在非小細胞肺がん(NSCLC)では”ヘテロながん腫”として、数多くの分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤(ICI)が使用可能となっている。ドライバー遺伝子変異陽性例に対する第一選択薬は分子標的治療が基本だが、KRAS […]

EGFR変異陽性肺がんに対する化学療法の意義は?:周術期から進行期まで

進行期肺がんにおけるEGFR変異症例に対しては、TKIが揺るがぬ第一選択薬となっており、最近はそこに免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の効果や使いどころの議論が入ってきた。この状況下、化学療法の効果について改めて見直さ […]

免疫療法時代の肺がん治療において化学療法の役割は?:周術期から進行期まで

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の登場により、従来の薬剤では達成し得なかったがんの根治が期待できる時代となった。ICIの開発が次々と進んでいく中で、従来から長く使われてきた化学療法の役割はなんだろうか。 ここでは、I […]

術後アジュバント療法、最適なエンドポイントは?

がん治療においては、いわゆる5生率が長年ひとつの指標とされてきた。しかしながら、腫瘍を切除した術後療法においては、寛解の可能性がある症例も含まれているため、OS評価にはかなりの時間と症例数を要するという課題がある。昨今話 […]

手術に迷うIII期肺がんに対する最適な治療は?:免疫療法時代に考えるべきこと

ICI(免疫チェックポイント阻害剤)の登場は、これまで予後不良とされてきた進行期(特にドライバー遺伝変異陰性)症例の治療に大きな希望をもたらした。そして今やICIの開発の対象は早期がんにまで及ぶ時代となってきている。 I […]

肺がんにおける術後アジュバントosimertinib:DFS延長の意義は?

以前に、「術後アジュバントosimertinib治療に賛成?反対?」というテーマで記事を書いた。(リンクはこちら)実際の承認や、さらなるデータの蓄積なしには詳細な議論に限界があるが、前回の記事から4か月経った今、前回の内 […]

肺がんにおけるネオアジュバント療法、免疫チェックポイント阻害剤は全例にメリットがあるか?(その2)

ネオアジュバント/アジュバント療法は、多くの固形がんで治癒の可能性を高めることを目的に行われ、ホルモン療法(乳がんや前立腺がんなど)、放射線療法、化学療法、そして最近登場した分子標的療法や免疫療法など、多くの治療モダリテ […]

術後アジュバントとしての免疫チェックポイント阻害剤のバイオマーカー:腫瘍のPDーL1の意義は?

進行期ICI治療においてひとつのバイオマーカーとなっている腫瘍のPD-L1。術後アジュバントICIが 実臨床で使われる日が近づいている今、改めて腫瘍のPD-L1発現の意義を考えてみたい。(*ここで のICIは、抗PD-1 […]

免疫チェックポイント阻害剤は術後より術前がbetter?:腫瘍ドレナージリンパ節にフォーカス

(その1)で「術前ICI > 術後ICI」の利点として、腫瘍内T細胞クローンの拡大やCD103+ (Batf3+ ) DCの重要性について触れたが、今回は新たな知見を含めてICI投与における腫瘍ドレナージリンパ節( […]

進行期EGFR変異陽性肺がんの初回治療はosimertinib一択か?(その2)

FLAURA試験の画期的な結果を受け、現在のEGFR変異症例に対する治療にはosimertinibが最も優先される流れとなっている。確かにそのPFS延長効果や脳転移への有効性を考えると、osimertinibの魅力が大き […]

肺がんのネオアジュバント療法としての免疫チェックポイント阻害剤+化学療法の実施に賛成?反対?

従来の化学療法(chemo)のエビデンスでは、術前(ネオアジュバント)、術後(アジュバント)の成績はほぼ同等であり、ともに手術単独と比べてOSで5%程度の改善が期待できる(NSCLC Meta-analysis Coll […]

進行期EGFR変異陽性肺がんの初回治療はosimertinib一択か?(その1)

FLAURA試験の画期的な結果を受け、現在のEGFR変異症例に対する治療にはosimertinibが最も優先される流れとなっている。確かにそのPFS延長効果や脳転移への有効性を考えると、osimertinibの魅力が大き […]

コンパニオン診断と薬剤の紐づけまとめ(2023/8/1現在)

次々と増えていくドライバー遺伝子と治療薬、これだけでも複雑なのに、遺伝子変異と治療薬を紐づけるコンパニオン診断薬も統一化されていない状況である。ここではそれぞれの診断薬でどの治療薬が使えるのか整理してみた。一つの検査法で […]

切除不能なIII期EGFR変異肺がんにPACIFICレジメンを使用すべきか?

背景【肺癌診療ガイドライン2021年版】では切除不能Ⅲ期NSCLCの治療として同時化学放射線療法後に免疫チェックポイント阻害薬による地固め療法を行うよう推奨されているが、EGFR+を含めてドライバー変異陽性例に対する当該 […]

肺がんにおけるネオアジュバント療法、免疫チェックポイント阻害剤は全例にメリットがあるか?(その1)

従来の周術期における化学療法による治療の目的は、『ネオアジュバント(術前)治療→腫瘍縮小とそれによる外科切除を容易にすること』『アジュバント(術後)治療の目的→残存病変の駆逐と再発の防止/遅延』であった。ではICI時代は […]

肺がんにおける術後アジュバント療法、免疫チェックポイント阻害剤は誰に使う?

昨今、ADAURA試験との対比という意味においても周術期ICI治療が活発に議論されるようになってきた。術後アジュバントICI治療としてのIMpower010試験の結果を受け、実臨床で承認される日も近いと思われる。そこで、 […]

肺がんにおける術後アジュバントosimertinibの実施に賛成?反対?

CTONG1104、IMPACT、ADAURA等の試験結果を踏まえ、EGFR-TKIが術後治療の選択肢として実臨床で承認される日も近いと予想される。ここではまずADAURAの結果を踏まえ、今最も承認が近いと予想されるos […]

免疫チェックポイント阻害剤は術後より術前がbetter?:腫瘍内の免疫細胞にフォーカス

術前ICIは術後ICIよりも腫瘍内T細胞クローンがより顕著に拡大する まず前臨床のエビデンスとして、マウス乳がんモデルを用いた基礎的な検討を行った報告がある(Liu J et al. Cancer Discov 2016 […]