抗腫瘍免疫におけるCD4+T細胞の重要性をもとに、今後の免疫療法について考える

CD4+T細胞とCD8+T細胞の密接な関係 CD4+TとCD8+Tの協働は、主にふたつのprimingステップでその重要性が明らかになっている。 まず所属リンパ節では、抗原提示細胞(樹状細胞:DC)はCD4+ […]

オリゴ転移に対する局所治療の追加は、どんな症例に効果的か?

以前の記事の中で、オリゴ再発に対する最適な治療選択肢について取り上げた。今回はオリゴ転移に関する細かい分類に踏み込み、局所治療の恩恵を最も受けることができる集団はどこかを考察する。議論をシンプルにするために、ドライバー遺 […]

サンドイッチレジメンにおける術後免疫チェックポイント阻害剤の意義は?

以前の記事の中で、周術期ICIに残されたCQを取り上げた。今回は最新のエビデンスを基に、CQをアップデートしていきたい。 術前ICIと術後ICI、どちらがいい? このCQに関しては、既に基礎的な研究やメラノーマの第2相試 […]

TKIの休薬の是非を考える:継続使用が必須とは限らない?

TKIを中断する意義 EGFR-TKIに代表される分子標的薬は、高い奏効率やPFS/DFS延長効果が望める反面、根治は目指せないという大きな欠点がある。つまり“がん細胞が存在する限り”、使い続けることが原則になっている。 […]

その併用は本当に適切か?:ICI、RT、chemoそれぞれの役割から再考する至適レジメン

切除不能III期非小細胞肺がん(NSCLC)において現在SoCとなっているPACIFICレジメン。しかしながら、PACIFICのサブ解析の結果から、cCRT後のICIまでの期間が短い方が好成績であることが示されており、c […]

臨床試験デザインにおいて考えるべきポイント整理(その2)

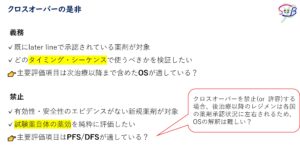

以前の記事の中で、これからの臨床試験デザインにおいて考慮すべきだと思う点についてまとめた。今回はその中でも特にクロスオーバーにフォーカスして更に深堀りしてみた。 まず前回既に書いた通り、臨床試験でよく使われる「クロスオー […]

がんの再発・再増悪の原因は?:がん細胞側と宿主側から考える

以前の記事の中で、休眠状態の“disseminated tumor cell”が免疫監視を逃れる理由は「T細胞との間の相互作用が制限されてしまうこと」という興味深い報告を取り上げた。T細胞と出会う確率が低すぎるが故に、T […]

JSMO 2024:気になるディスカッションをピックアップ

これまでXでつぶやいた内容も含めて、改めて注目演題についてまとめてみました。これに限らず、明日からも随時Xや記事で情報発信していきます! SY7:その治療、やり過ぎじゃないですか? 新規の薬剤が次々と開発され、ついつい治 […]

Real-World Dataの活用法は?利点を知り課題を克服するために必要なこと

RWD活用の現状 Real-World Data(RWD)は、文字通り実臨床での患者像を反映しており、患者を厳格な適格基準で選別し条件を揃えたサイエンス重視の臨床試験とは相反する特徴を持つように思われる。 し […]

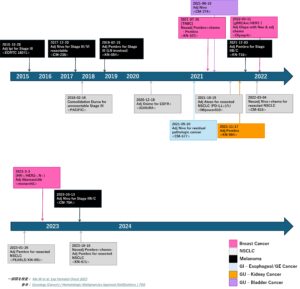

周術期における免疫チェックポイント阻害剤の開発はどこへ向かう?がん種を越えて考えてみる

周術期ICIに関して、承認済みのレジメンを下図にまとめるとともに、今後のCQについて考えてみた。肺がんに関してはこれまで何度も取り上げてきたが、今回は他がん種まで踏み込んでいる。(まだまだ勉強不足のため、随時更新予定です […]