NSCLC

手術先行後に再発高リスクが判明した早期非小細胞肺がんに対する術後の最適な治療は?新着!!

非小細胞肺がんにおける周術期ICI療法は、術後から術前と開発が進み、現在はサンドイッチ(術前+術後)に注目が集まっている。基礎的な観点からも、プライミングの場であるリンパ節および抗原の供給源であるがん細胞が存在している術 […]

メカニズムから考えるTKIとACDの使い分け:HER2変異陽性非小細胞肺がんを例に

2025年8月8日、Zongertinib(HER2-TKI)がHER2変異陽性非小細胞肺がん(NSCLC)の治療薬としてFDAに承認された。HER2を標的とした治療はADCが先行していたが、いよいよTKIの実臨床への導 […]

非小細胞肺がんのIII期N3症例に対して、切除の可能性に期待した術前療法の実施の意義はある?

非小細胞肺がんの術前治療としてのICIの使用が注目され始めてから今日まで、切除可否の判断が難しいいわゆるborderline resectableに対する治療選択が議論となっている(過去記事参照:https://st2b […]

非小細胞肺がんにおけるEGFR変異の種類から見えてくるがん微小環境の違いや治療戦略は?

EGFR変異陽性NSCLCには、高頻度に認められるcommon mutation(Del19とL858R)と、頻度の低いuncommon mutation(例:G719AやL861Q)があり、ひとくくりにはできない。主に […]

肺がんにおける切除可否の判断再考:手術が適した症例をどう見極める?

以前の記事の中で、III期肺がんにおける切除の可否の境界設定の難しさについて言及した。そのときに取り上げたEORTCのコンセンサスレポートが論文になったので(Houda I et al. Lung Cancer 2024 […]

免疫チェックポイント阻害剤+化学療法の至適サイクル数は?:過不足のない術前療法を考える

肺がん領域における周術期ICIが注目され始めてから、術前ICI+chemo(→術後ICI)のデータが次々と報告されているが、どれも少しずつレジメンが異なる。 今回は術前ICI+chemoのサイクル数について考えてみる。 […]

オリゴ転移に対する局所治療の追加は、どんな症例に効果的か?

以前の記事の中で、オリゴ再発に対する最適な治療選択肢について取り上げた。今回はオリゴ転移に関する細かい分類に踏み込み、局所治療の恩恵を最も受けることができる集団はどこかを考察する。議論をシンプルにするために、ドライバー遺 […]

TKIの休薬の是非を考える:継続使用が必須とは限らない?

TKIを中断する意義 EGFR-TKIに代表される分子標的薬は、高い奏効率やPFS/DFS延長効果が望める反面、根治は目指せないという大きな欠点がある。つまり“がん細胞が存在する限り”、使い続けることが原則になっている。 […]

その併用は本当に適切か?:ICI、RT、chemoそれぞれの役割から再考する至適レジメン

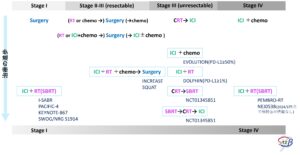

切除不能III期非小細胞肺がん(NSCLC)において現在SoCとなっているPACIFICレジメン。しかしながら、PACIFICのサブ解析の結果から、cCRT後のICIまでの期間が短い方が好成績であることが示されており、c […]

局所療法と全身療法をどう組み合わせる?病期の枠を超えた”MDT”の可能性を考える

免疫チェックポイント阻害剤(ICI)は、その薬効(特に寛解を目指せるという特徴)が評価され、従来あまり薬物療法の出番がなかった早期がんでの開発も目覚ましい。これは全身療法である薬物療法の適用範囲が広がったことを意味するだ […]